看着验孕棒上始终不变的单杠,李姐瘫坐在医院走廊长椅上。这是她第二次试管移植失败,诊疗单上冰冷的「未着床」三个字像针一样扎进心里。很多夫妻都以为试管婴儿是最后的救命稻草,但当这根稻草接连折断时,内心的崩溃难以言表。其实试管失败远没有想象中可怕,生殖科医生常说「失败是常态,成功才是惊喜」——据统计我国试管平均成功率在40%-50%之间,这意味着近半数夫妻需要经历两次以上尝试。那些隐藏在失败背后的原因,往往像藏在衣柜深处的蛀虫,需要专业「捕虫师」拿着放大镜细细排查。

两次试管失败的原因剖析

就在上周三门诊,36岁的王女士拿着厚厚一沓检查报告来咨询。她两次试管都卡在胚胎着床环节,直到医生建议做宫腔镜检查,才发现子宫里藏着三个芝麻大的息肉。这种「不速之客」平时悄无声息,却能像拦路虎一样阻断胚胎安家。很多夫妻第一次失败时总想着「再试一次说不定就成了」,结果可能错过排查关键问题的黄金时间。

1、年龄:35岁后卵子质量断崖式下跌,38岁女性每个周期获得优质胚胎的概率不足30%,就像手机用久了电池会老化;

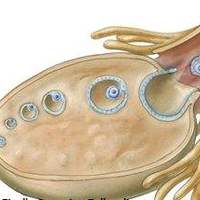

2、身体有问题:子宫内膜薄于7mm就像盐碱地,输卵管积水倒流堪比「毒鸡汤」,这些都需要B超甚至宫腹腔镜才能现形;

3、免疫系统异常:有5%-10%的反复失败案例存在抗磷脂抗体等异常,身体把胚胎当入侵者攻击二、实验室里的「蝴蝶效应」不容小觑。

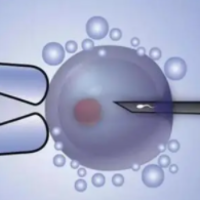

张先生夫妇的故事特别典型,第一次在某私立医院促排取了15个卵,最后只养成1个三级胚胎。转战生殖中心后调整方案,虽然只取到9个卵,却获得了3个优质囊胚。试管婴儿就像精密的手工制作,从促排用药到胚胎培养的每个环节,都可能引发「失之毫厘谬以千里」的连锁反应。

1、促排卵的时间把控:用药方案要像制订西装般合身,多囊卵巢患者用标准方案可能触发卵巢过度刺激;

2、胚胎师的医疗技术:培养箱的温度波动0.5度,或者操作时pH值细微变化,都可能导致胚胎停止发育;

3、移植时机精准掌握:子宫内膜种植窗可能只有12-24小时,错过这个黄金时段就像赶不上末班车走过两次失败的夫妻,最需要的是系统化的「故障排查」。专业的生殖中心会给这类患者开「复发性着床失败」检查套餐,从染色体到凝血功能,从宫腔环境到免疫指标进行地毯式搜索。就像侦探破案需要收集所有线索,找出失败原因往往需要3-6个月的全面检查。但值得期待的是,找到原因的夫妻中约70%能在后续周期获得成功——毕竟,知道敌人长什么样,才能打好反击战。

心理因素对试管成功率的影响

最近生殖医学界有个颠覆认知的发现:长期焦虑会使子宫内膜血流减少15%-20%。赵女士的经历验证了这个理论,前两次移植时她紧张到失眠,第三次通过正念训练调整状态,竟然成功怀上双*胎。情绪压力就像无形的枷锁,不仅影响内分泌,还会让子宫肌肉不自主收缩。

1、焦虑情绪的「恶性循环」:皮质醇升高会遏制孕酮分泌,形成「越担心越怀不上」的死结;

2、婚姻关系的「隐形裂缝」:27%的试管夫妻在两次失败后出现沟通障碍,责备与被责备的戏码天天上演;

3、社会压力的「千钧重担」:来自长辈的追问、同事的「关心」,都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草试管之路从来都不是单打独斗。北京某三甲医院的数据显示,加入心理支持小组的夫妻,后续周期成功率提升18%。有时候,给自己放个「生育假期」,去云南看看日照金山,或者重拾恋爱时的约会习惯,反而能创造奇迹。记住,你的身体需要被温柔以待,而不是当作战场。

当两次失败的经历像阴云笼罩时,不妨把它看作身体发出的预警信号。可能是提醒你要彻底检查免疫指标,可能是催促你调整生活方式,又或者是让你重新审视婚姻关系。那些最终成功的案例告诉我们,找到原因就能找到希望——就像修理出现故障的精密仪器,只要找到松动的螺丝,重新拧紧就能恢复运转。保持信心,配合医生抽丝剥茧地排查,好孕可能会迟到,但从不缺席。