最近在生殖中心候诊区,总能听到姐妹们小声讨论:〃北医三院做试管,说好的短方案14天就能促排完,我这都打了16天针了还没动静,是不是出问题了?〃这种焦虑太能理解了——毕竟试管婴儿的每个环节都像在走钢丝,时间拖得越长,心理压力就越大。其实啊,这事儿还真不能一概而论。短方案超过14天的情况在临床上并不少见,今天咱们就掰开揉碎了聊聊,为什么会出现这种情况,遇到了又该怎么科学应对。

一、短方案超时的原因分析

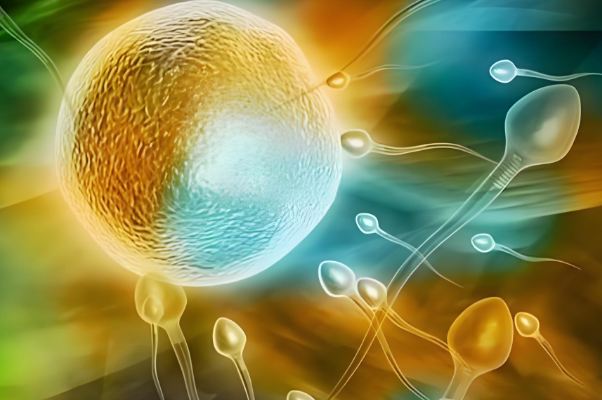

按照教科书上的标准流程,试管婴儿短方案确实应该在月经第2-3天开始用药,10-14天完成促排卵。但人体可不是流水线上的标准件,特别是咱们这些要借助辅助生殖技术的姐妹,每个人的卵巢功能、激素水平都可能存在差异。就像同样的菜谱,不同人做出来的味道也会不同。

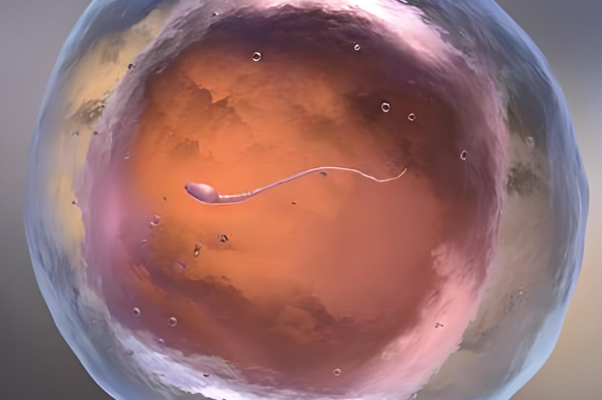

1. 卵巢反应

有人打3天针卵泡就蹭蹭长,有人打10天还纹丝不动。临床上见过最极端的案例,有个姐妹打了21天促排针才等到成熟卵泡。后来发现她长期熬夜工作,AMH值(抗缪勒管激素)虽然正常,但卵泡对药物的敏感度就像休眠的火山。

2. 用药调整

医生可不是机器人,他们会根据B超监测和血激素值随时调整方案。比如发现雌激素上升太快,可能要调低剂量防止卵巢过度刺激;要是反应迟钝,又会适当加量。这个动态调整的过程,就可能拉长促排时间。

3. 身体预警

去年有个典型案例,患者促排到第15天突然发现有个卵泡异常增大,医生立即叫停周期。后来检查发现是隐匿性的内分泌问题。这种情况虽然少见,但恰恰说明时间延长可能是身体发出的求救信号。

听到这里,可能有姐妹要着急了:〃那超时到底算好还是不好啊?〃其实这事就像煮汤圆,有人喜欢皮薄馅大的三分钟快煮,有人就爱多煮会儿让口感更绵软。关键要看延长的时间用在哪儿——如果是医生为了多取几个优质卵泡而主动调整,成功率反而可能提高。北医三院2022年的数据显示,适度延长促排周期的患者,优质胚胎获得率提升了18%。所以啊,咱们得学会分辨到底是〃好事多磨〃还是〃情况不妙〃。

二、应对短方案超时的几个方式

既然知道时间延长不一定是坏事,那具体该怎么应对呢?首先要明确:在北医三院这样的优秀生殖中心,医生团队见的案例比咱们吃的盐都多。他们手里握着实时监测数据,比我们更清楚该踩油门还是刹车。

1. 沟通要具体不要笼统

别只会问〃医生我还有多久〃,要学会问关键问题:

• 当前最大的卵泡直径是多少?

• 雌激素水平日增长量是否达标?

• 现有方案预计还要调整几次?

把这些专业术语记在小本本上,问诊效率能翻倍。

2. 身体管理要精细化

有个姐妹的实战经验值得参考:她每天固定时间测量基础体温,用手机APP记录打针后的身体反应,甚至把白带拉丝情况都做成折线图。这些数据帮助医生在第17天果断决定取卵,最终成功获得3个优质胚胎。

3. 心理调节有妙招

焦虑到睡不着时试试〃5-7-8呼吸法〃:吸气5秒、屏息7秒、呼气8秒。也可以和同期治疗的姐妹组队打卡,互相分享每天的〃卵泡成长日记〃,把等待变成有仪式感的旅程。

4. 经济准备要充足

虽然北医三院的促排药已经纳入医保,但周期延长意味着要多做几次B超监测和抽血检查。建议提前准备20%的浮动预算,避免因为费用问题影响治疗决策。

说到底,试管婴儿就是个和身体对话的过程。北医三院的专家常说:〃没有建议的方案,只有最合适的节奏。〃那些多出来的日子,可能是卵巢在积蓄力量,也可能是医生在为成功率加码。重要的是保持与医疗团队的紧密配合,把焦虑转化成记录数据的细心、调理身体的耐心、沟通病情的用心。记住,每个生命都有自己的时间表,咱们要做的,就是准备好最温暖的摇篮,等待那个对的小天使找准时机来敲门。