当58岁的盛海琳躺在产床上时,监护仪的心跳声像鼓点般敲击着手术室。这位经历过丧女之痛的母亲,正用布满皱纹的双手攥紧床单,等待两个新生命的降临。2010年5月,国内首例绝经后试管婴儿双*胎的诞生,不仅改写了生殖医学史,更撕开了高龄生育的伦理争议。

在独生女意外离世的第183天,盛海琳翻出了压箱底的病历本。彼时已自然闭经3年的她,子宫萎缩得像颗风干的核桃。但合肥某生殖医院的检查结果让她看到希望——通过激素替代疗法(HRT),子宫内膜厚度从4mm恢复到7.2mm,这相当于让干涸的河床重新蓄水。

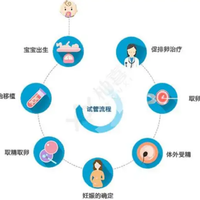

医生团队采取了「双管齐下」的方案:先用雌孕激素重建月经周期,接着植入由捐试管子培育的胚胎。整个过程就像在悬崖边搭积木,任何环节失误都可能导致妊娠失败。当时的医疗数据显示,50岁以上女性试管成功率不足5%,而盛海琳的年龄将这个概率又压低了2个百分点。

孕期就像在雷区跳舞。妊娠高血压让她的收缩压飙到180mmHg,糖尿病导致每日要扎7次手指测血糖。最惊险的是孕28周时,羊水早破让双*胎体重分别卡在2.3斤和2.5斤。NICU里巴掌大的婴儿,和床头堆成小山的药盒,构成了这位花甲母亲的生活日常。

这场生育马拉松耗尽了30万积蓄,相当于当时合肥房价的1/3。更现实的是,当女儿们开始学走路时,盛海琳的膝关节已需要注射玻璃酸钠维持活动能力。「有时候抱着孩子,感觉骨头都在嘎吱响。」她在采访中苦笑道。

医学界对此争议不断。支持派搬出《世界医学会宣言》中的生育自主权条款,反对者则盯着《国内高龄不孕妇女辅助生殖临床实践指南》中「50岁以上慎行」的警示语。有意思的是,在盛海琳案例公开后,合肥市生殖门诊50岁以上咨询量激增300%,逼得卫健委不得不出台「超55岁需伦理审查」的新规。

如今14年过去,看着双*胎女儿在初中成绩单上的A+,盛海琳却说「若能重选,未必会走这条路」。这话听着矛盾,却道出了生命伦理的终*困境——当科技能突破生理极限时,我们是否准备好承受随之而来的生命之重?

站在医学进步与伦理约束的十字路口,盛海琳的故事像面多棱镜。它既折射出失专属庭的情感救赎,也暴露出高龄生育的系统性风险。正如协和医院妇产科专家所言:「试管婴儿技术不是时光机,不能让60岁的身体真正回到30岁。」或许真正的启示在于:在推开生命之门前,我们不仅要问「能不能」,更要思考「该不该」。