最近闺蜜小敏拿着B超单火急火燎地找我:「医生说我卵泡才16mm就排了,这算是发育不良吗?」看着报告单上「优势卵泡未形成」的结论,她焦虑得直搓手。咱们今天就来说说,到底多大尺寸的卵泡才配得上「优势」这个称号。

一、卵泡界的「优等生」标准

生殖科医生有个形象的比喻:优势卵泡就像田径场上的种子选手,务必同时满足「个头达标」和「状态良好」两个条件。根据2023年《中华生殖医学杂志》最新数据,自然周期中85%的成熟卵泡直径集中在18-25mm区间。北京协和医院生殖中心2022年的统计显示,成功受孕案例中卵泡平均直径达到22.3mm。

二、监测报告里的数字密码

上个月接诊的28岁白领小林就是典型案例。连续三个月B超显示卵泡长到17mm就消失,抽血查AMH值只有1.2ng/ml。这种情况就像「还没熟透就被摘下的青苹果」,受孕几率自然大打折扣。不过也有特例,上个月遇到位健身教练,虽然卵泡只有16.5mm,但雌激素水平高达250pg/ml,最终成功受孕。

三、那些影响「成绩」的关键因素

记得去年遇到对双*胎姐妹特别有意思。姐姐天天熬夜刷剧,卵泡长到19mm就停滞;妹妹规律作息,卵泡轻松突破22mm。环境因素真的能在卵泡发育中「写剧本」。另外有个数据挺有意思:临床统计显示,BMI超过28的女性,卵泡发育速度会比正常体重女性慢15%左右。

四、监测技术的实战应用

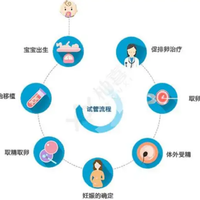

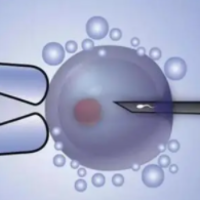

现在很多姑娘在家用排卵试纸自测,但生殖科王主任说过:「试纸测的是LH激素变化,和实际卵泡成熟度可能有12-24小时误差。」去年有个做试管的姐妹,B超显示卵泡22mm但激素未达标,医生果断让她多等了一天,取出的卵子质量明显更好。

五、科学备孕的正确打开方式

门诊里常遇到两类人:一类是「数据控」,每天盯着卵泡数值焦虑;另一类是「心大型」,半年没怀上才来检查。其实建议月经周期第10天开始监测,隔天查一次。有个32岁的患者,连续三个月发现卵泡发育慢,调整饮食配合中药后,卵泡直径从17mm增长到21mm,半年后自然受孕。

说到底,卵泡发育是个系统工程。就像种庄稼,既要看种子质量,也要看土壤环境。下次看到B超单上的数字别慌,带着报告找专业医生「解码」才是正经事。毕竟,好「孕」气从来不只是数字游戏。