“男女之事到底谁说了算?”这个问题困扰了人类数千年。直到20世纪初,科学家才发现答案藏在显微镜下的染色体中。女性染色体组合为XX,男性为XY——这个看似简单的结论背后,实则蕴含着复杂的生物学机制与社会认知的变迁。

在生物学课堂上,老师们总会用“精子赛跑”的比喻来解释助孕决定:当携带X染色体的精子与卵子结合形成XX,就会发育成女婴;若Y染色体精子抢先一步,则形成XY的男婴。但近年研究发现,实际情况远比教科书描述的复杂。2021年《自然》期刊的论文指出,人类基因组中至少有30个基因参与助孕分化,其中SRY基因虽是Y染色体上的“总开关”,但需要其他常染色体上的基因协同作用才能生效。

不过,事情总有例外。笔者曾接触过一个特殊案例:26岁的李女士体检时意外发现染色体核型为XY。经基因检测发现,她的SRY基因发生突变失效,最终发育成完全女性特征。这种情况属于“完全型雄激素不敏感综合征”,据统计每2-5万女婴中就有1例。这类案例让我们意识到,染色体助孕、生理助孕、社会助孕之间存在着微妙的关系网。

近年基因检测技术的突破带来了更多颠覆认知的发现。2019年哈佛大学团队在《细胞》杂志发表的论文显示,人体细胞中存在“染色体镶嵌”现象——约15%的女性体内部分细胞呈现XO或XY核型,而部分男性体内也能检测到XX细胞。这些发现打破了非黑即白的助孕划分,就像彩虹的光谱般呈现连续分布状态。

在科技改变认知的同时,社会观念也在同步进化。笔者注意到,2023年世界卫生组织最新指南已建议将助孕选项从二元划分扩展为光谱式分类。这种变化不仅体现科学认知的深化,更反映了对人权尊严的尊重。就像生物学家安妮·福斯托-斯特林说的:“当我们凝视染色体时,看到的不仅是基因代码,更是人类多样性的美丽图景。”

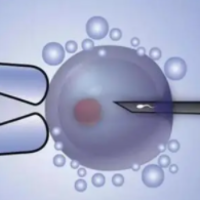

从显微镜下的XX/XY到现实中的助孕认知,这条探索之路远未到达终点。最新的CRISPR基因编辑技术已经能在实验室修改性染色体表达,而表观遗传学研究发现环境因素可能影响基因表达。当我们谈论染色体时,本质上是在探讨生命最精妙的编程艺术——这里有硬核的科学密码,也闪烁着人性的温暖光芒。