凌晨三点的医院走廊里,小雅和伴侣小林紧握着手等待取卵结果。这是她们第三次尝试试管婴儿,前两次因为子宫内膜状态不佳被迫中止。这对百合伴侣的故事,折射出LGBTQ+群体在生育路上独特的困境与希望。

一、技术突破打开生育新可能

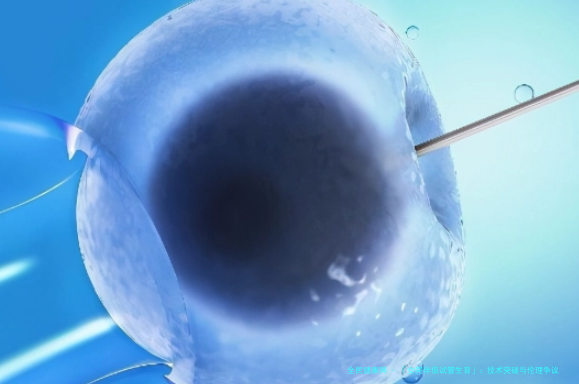

现代辅助生殖技术确实为百合伴侣提供了生育通道。主流方案有两种:「互惠式IVF」由一方提试管子,另一方承担妊娠;「共孕方案」则通过混合双方卵子(需精子)实现基因关联。上海某三甲医院生殖科主任透露,近三年接待的百合伴侣咨询量年均增长40%,2022年成功案例已达127例。

但技术门槛依然存在。美国生殖医学会数据显示,使用冷冻精子的受孕成功率比新鲜精子低15%-20%。杭州一对伴侣尝试了3次IUI(人工授精)未果后改做IVF,前后花费28万元才成功。

二、法律迷宫中的现实困境

我国《人类辅助生殖技术规范》明确规定「禁止给单身妇女实施人类辅助生殖技术」,这把达摩克利斯之剑始终悬在百合伴侣头顶。实际操作中,部分医疗机构采取变通方式:在医学文件上将妊娠方登记为「单身」,但这导致非妊娠方无法获得法定母亲身份。

2023年深圳出现的抚养权纠纷案引发关注——伴侣关系破裂后,未登记方被迫通过漫长诉讼争取探视权。律师建议提前做好「双保险」:既要有规范的精子协议,也要通过遗嘱公证等方式明确亲子关系。

三、社会成本的多维考验

某公益组织调研显示,百合伴侣家庭需要额外承担约60万元「制度性成本」,包括境外就医、法律文书公证等隐形支出。北京某私立医院开设的LGBTQ+友好门诊,单周期IVF费用高达12-15万元,是普通患者的2倍。

心理压力更难以量化。28岁的雯雯讲述就诊经历:「每次都要编造丈夫出差的故事,护士追问精源来历时,感觉像在参加即兴谎言大赛。」这种持续的心理消耗,让30%的受访者在治疗过程中出现焦虑症状。

四、伦理争议中的微光

2022年成都诞生的「双母家庭」宝宝引发热议,反对者担心「传统家庭结构崩坏」,支持者则认为这是生育权的平等体现。有趣的是,该案例中的精子者选择开放身份,孩子未来18岁后可选择是否联系生物学父亲。

台湾地区立法进程带来启示。自2020年彩虹婚姻合法化后,配套修订的《人工生殖法》已进入三读程序,草案明确保障百合伴侣平等使用医疗资源。这种系统性解决方案,或许能为大陆提供参照样本。

深夜的病房里,刚刚完成胚胎移植的小林轻抚腹部。窗外晨曦微露,照在她们精心准备的育儿日记本上——里面贴满了未来想带孩子去的地方。这个关于生命与爱的故事,或许终将推动制度的破冰。