一、北京不孕不育诊疗现状:数据背后的真实图景

2023年北京卫健委数据显示,全市辅助生殖机构已增至12家,门诊量年均增长18%。走在朝阳区某三甲医院生殖中心走廊里,总能看到攥着检查单的夫妻低声讨论。护士长王姐告诉我:『现在30-35岁患者占比超四成,职场压力、晚婚晚育成了新关键词。』

二、选医院别只看广告:过来人的血泪经验

去年在私立机构花了20万没结果的张姐,现在逢人就劝:『一定要认准卫健委审批的资质!』北医三院生殖医学中心主任直言:『某些机构吹嘘的『高成功率』根本违反医学规律。』建议重点考察实验室设备(比如是否具备胚胎实时监测系统)、专家团队连续性(主诊医生亲自跟进很重要)。

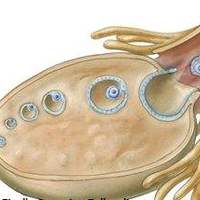

三、技术突破带来新希望:这些进展要知道

海淀区某医院去年引进的时差胚胎培养箱,让优质胚胎筛选准确率提升30%。协和医院开展的子宫内膜容受性检测,帮38岁的李女士找准了着床窗口期。『就像给种子找到最肥沃的土壤』,主治医生这样比喻。不过专家也提醒:微刺激方案虽减少卵巢过度刺激风险,但并非适合所有人。

四、治疗背后的心灵战场:被忽视的关键环节

在北大人民医院心理咨询室,刚经历第三次移植失败的小陈泣不成声。『每次验孕棒都像审判书』,她说出了很多人的心声。东城区某中医院开展的夫妻共修冥想课,让治疗周期妊娠率意外提升了15%。心理科主任提醒:『焦虑情绪会使促排效果打七折,这不是玄学是科学。』

五、未来可期:个性化医疗正在到来

西城区某机构正在试验的AI胚胎评估系统,通过5000个成功案例训练出的模型,评估准确率已达92%。朝阳区开展的卵巢功能再生疗法,让42岁的王女士AMH值从0.8回升到1.6。不过专家也坦言:『技术突破需要时间,现阶段还是要抓住35岁前的黄金期。』

六、过来人的忠告:治疗之外的生活智慧

成功生下双*胎的刘姐分享经验:『每周必去奥森公园快走三次,医生说运动能让内膜厚度增加1mm。』协和医院营养科特别制定的『地中海饮食方案』,让患者卵子质量明显改善。最重要的是——『别把生孩子当成KPI,我们最后是旅行途中自然怀上的』,这是很多意外成功案例的共同感悟。