当准爸妈们第一次听说「胚胎染色体检查」时

诊室里传来纸张翻动的沙沙声,李医生指着屏幕上的染色体图谱说:"你们看,这里第21号染色体多了一条。"34岁的小林夫妇对视一眼,这是他们第三次胎停后终于找到的答案——原来那个未能留住的小生命,带着与生俱来的唐氏综合征基因。这个场景在生殖医学中心每天上演,据统计,我国每年接受胚胎染色体检查的夫妇已突破50万例,5年间增长了近3倍。

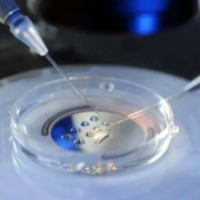

显微镜下的生命密码本

想象染色体就像一本精装版说明书,23对书册整整齐齐码放在细胞核这个书架上。技术人员通过二代测序(NGS)技术,能像高速扫描仪般在48小时内完成整本"书"的校对。去年在深圳诞生的国内首例MaReCs技术阻断染色体平衡易位宝宝,就是靠这种"文字校对系统"揪出了藏在4号染色体里的"错别字"。

哪些人需要这份"出厂质检报告"

张护士长记得特别清楚,去年有个连续流产4次的姑娘,抱着最后希望来做检查,结果发现是罗氏易位携带者。现在这类人群占检查总数的17%,而38岁以上高龄孕妇更是占到63%。"就像手机用久了容易出bug,卵子质量随年龄下降是自然规律。"王主任常这样比喻。

新技术的双刃剑

杭州的刘女士去年通过扩展性携带者筛查,发现自己竟是脊髓性肌萎缩症隐性携带者。这种能筛查200多种单基因病的新技术,让检查费用从3年前的2万元降到了现在的8000元左右。但专家也提醒,就像用放大镜看画会看到颜料裂缝,有些"疑似异常"可能需要更谨慎的判断。

生命选择题的伦理天平

记得有对夫妻检查出胚胎X染色体缺失,丈夫红着眼眶问:"女儿可能会不孕,但智力正常,我们要不要留?"这种没有标准答案的选择,在诊室里几乎每天都在发生。北京某医院2022年的数据显示,在确诊异常的案例中,最终选择继续妊娠的占比仍有15%。

未来已来的基因诊疗

去年上海某实验室成功修复了胚胎中的耳聋基因突变,就像用分子剪刀修正错别字。但看着这些黑科技,李医生总是提醒学生:"别忘了,我们修正的是DNA序列,不是人生剧本。"随着第三代测序技术将准确率提升到99.9%,也许不久的将来,我们真能像升级系统一样优化遗传密码。

放下显微镜,窗外新生儿的第一声啼哭总是格外清亮。这些游走在生命起源处的科技,正在改写无数家庭的命运剧本。但正如那对选择留下特纳综合征胚胎的夫妻所说:"完整的人生,从来都不是由染色体数目决定的。"