凌晨三点的医院走廊,张婷第5次攥着验孕棒的手微微发抖。墙上「生殖医学中心」的霓虹灯牌刺得她眼睛生疼,38岁的她为这一刻已耗费三年光阴,花费超过40万元。这不是个例——卫健委数据显示,2020年我国试管婴儿周期数突破30万例,年均增长率达15%,而这个数字背后,正涌动着无数家庭的欢笑与泪水。

一、被低估的生存法则

生殖门诊候诊区永远人满为患,35岁以上女性占比超60%的数据背后,藏着现代人迟到的生育觉醒。某三甲医院生殖科主任直言:「每天接诊的夫妻里,三分之一都带着『再不要就来不及了』的恐慌」。35岁这道生育分水岭,让多少人在事业上升期突然调转人生航向。

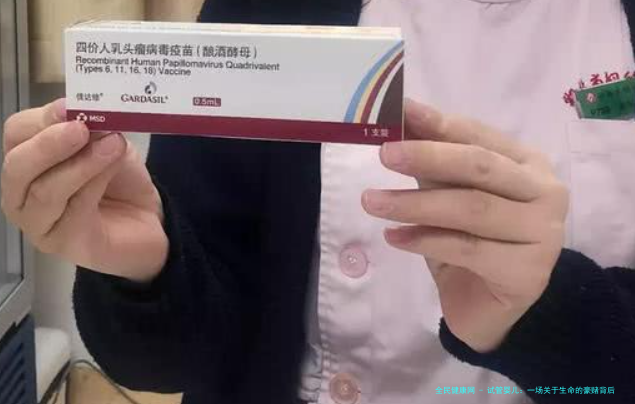

但试管技术绝非都行钥匙。国际辅助生殖协会数据显示,35岁以下女性单次移植成功率约40%,40岁以上可能骤降至不足20%。就像32岁的李女士,三年间经历3次取卵、5次移植,花费28万后,得到的却是「胚胎停育」的病历诊断。「每次打促排针时对着肚皮数淤青,感觉自己像个漏气的皮球」她苦笑道。

二、账单背后的生命经济学

打开某试管互助群,满屏的「拮据转让剩余药品」让人心酸。国内单周期3-8万的基础费用只是开始,进口药物、基因筛查、冷冻胚胎等附加项目,可能让总成本轻松突破20万。这相当于普通二三线城市家庭全年可支配收入,更别提多数人需要3-5次尝试。

「工资卡永远在生殖医院挂号机上插着」36岁的程序员王先生自嘲。他们夫妻三年间尝试3个周期,花费31万后不得不暂停。「最崩溃的不是花钱,是每次失败后还要强打精神筹钱再来」。

三、伦理天平的两难抉择

冷冻室里静静躺着的7枚胚胎,成为43岁刘女士的「甜蜜负担」。在经历2次移植失败后,她面对续费保存还是销毁的抉择:「每个胚胎都是潜在的生命,但每年6000的保存费确实吃力」。我国现存超百万枚冷冻胚胎中,约30%已成「无主胚胎」。

更沉重的抉择发生在产检室。42岁通过试管怀上双*胎的陈露,在22周时被查出其中一个胎儿发育异常。「减胎可能危及另一个,不减可能全盘皆输」的困境,让这个等了5年的母亲一夜白头。

四、重新定义生命的意义

在杭州某试管妈妈互助会上,38岁的漫画家小林展示着她的「针管日记」——本子上记录着478次注射,配着各种表情包。「既然选择了,就把苦难变成勋章」她的话引发全场含泪的笑声。这种黑色幽默背后,是当代女性特有的韧性。

生殖专家开始倡导「适度医疗」理念:45岁的李主任常劝患者「有时放手也是爱」。她提到有个案例,夫妻在经历4次失败后领养孩子,两年后竟自然受孕。「生命自有它的节奏,我们要学会聆听」。

试管婴儿技术如同普罗米修斯之火,照亮无数家庭的同时,也需要理性的火把来指引。当我们凝视生命诞生这个永恒命题时,或许更需要思考:在医学狂奔的路上,如何守护人性的温度?这值得每个身处其中的人深思。