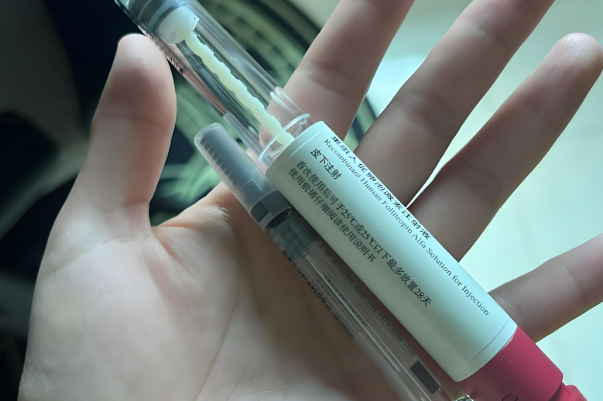

在北京大学第三医院生殖医学中心的走廊里,总能看到攥着排卵针剂犹豫不决的准妈妈们。作为国内辅助生殖领域的标杆医院,北医三院每年帮助上万个家庭圆梦,但治疗过程中总有患者反映:打了促排卵针后腹胀得像气球,情绪波动大得能演电视剧,这些副作用实在让人扛不住。特别是当B超显示卵泡发育达标时,很多姐妹都在纠结——现在停药会影响取卵效果吗?继续打针身体又吃不消,这个死结到底该怎么解?

排卵针的疗效与副作用

促排卵治疗就像精准的化学实验,既要刺激卵巢排出足够数量的成熟卵子,又要防止过度反应。北医三院生殖中心副主任医师王颖打了个形象的比方:「这就好比开车,油门踩轻了车子不动,踩重了又容易失控」。临床上常见的果纳芬、丽申宝等药物,通过调节FSH水平促使卵泡发育,但在这个过程中,约有30%的患者会出现不同程度的卵巢过度刺激综合征(OHSS)。

昨天刚来复诊的小李就是典型案例。连续注射排卵针7天后,她的腰围暴增8厘米,连呼吸都变得费劲。B超显示卵巢体积已增大到正常状态的3倍,血液检查提示雌激素水平突破8000pg/ml——这些都是亮红灯的警示信号。遇到这种情况,医生往往会立即启动应急预案。

常见副作用清单:腹胀腹痛(发生率65%)、恶心呕吐(28%)、乳房胀痛(42%)、情绪焦虑(51%)

危险信号识别:单日体重增加≥1kg、尿量明显减少、呼吸困难、严重腹痛

个体差异表现:多囊卵巢患者风险升高3倍,瘦小体型更易出现剧烈反应过渡段:停药不是简单的是非题

遇到副作用就想立刻停药?这事还真不能拍脑门决定。北医三院生殖医学中心主任李蓉教授提醒:「每个治疗周期都是精密设计的系统工程,突然停药可能导致前功尽弃」。就像正在爬坡的汽车突然熄火,既可能溜坡倒退,又可能损坏发动机。但若出现严重OHSS征兆还硬扛,又可能引发胸腹水、电解质紊乱等并发症,这个分寸拿捏特别考验医生的临床经验。

打排卵针出现副作用怎么办

上周三的病例讨论会上,专家们刚处理过一个特殊案例。32岁的张女士在促排第6天出现血氧饱和度下降,经多学科会诊后,医疗团队当机立断调整方案:停用HMG针剂,改用GnRH拮抗剂方案,同时进行静脉补液。三天后症状明显缓解,最终成功取到9枚优质卵子。

务必停针的红色警报:卵巢直径>8cm、雌激素>5000pg/ml且持续升高、出现血栓前状态

可调整用药的情况:轻度腹胀改为小剂量维持,联合使用白蛋白预防过度刺激

替代方案选择:微刺激方案、自然周期方案、黄体期促排卵等过渡段:智慧就医的三大必修课

在北医三院生殖中心候诊区,随处可见抱着文件夹仔细记录治疗数据的夫妇。这些「学霸型」患者往往能更快找到问题解决方案。建议每次复诊时准备好「治疗日志」,详细记录每日针剂用量、身体反应、基础体温等信息。当出现副作用时,别光说「肚子不舒服」,而要量化描述:「今天腰围比昨天增加了3指,平躺时呼吸困难加重」——这些细节能让医生快速判断严重程度。

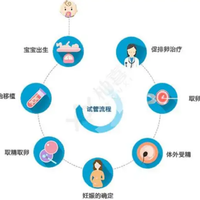

试管经验分享

去年成功分娩双*胎的陈女士至今记得,当她在促排第5天出现剧烈头痛时,主治医生连夜调整方案:将每日225单位的促排针降至150单位,并添加来曲唑进行协同控制。这种「量体裁衣」式的调整既保证了卵泡发育,又使雌激素水平稳定在安全阈值内。

沟通技巧升级:学会用1分钟说清核心问题,提前准备想问的3个重点应急处理锦囊:常备电子秤监测体重,准备高蛋白零食应对腹胀

后续周期优化:冻胚移植规避OHSS风险,采用双重触发方案总结段:在安全与效果间寻找平衡点

走过北医三院生殖中心墙上挂满新生儿照片的长廊,每个笑脸背后都藏着跌宕起伏的治疗故事。面对排卵针副作用,既不能「讳疾忌针」错失良机,也不能「咬牙硬扛」冒险前行。记住医疗团队那句口头禅:「咱们既要星星(指卵子),也要稳稳地摘星星」。下次当您握着针剂犹豫时,不妨打开手机里的症状自评表,拍下舌苔、水肿部位的照片,这些数字时代的就医新技能,能让医患沟通效率提升50%以上。毕竟,试管婴儿这场生命接力赛中,安全到达终点才是终*胜利。