一、安全期计算的科学原理与认知误区

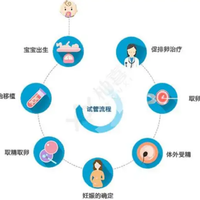

说到安全期计算器,咱们得先搞清楚它的底层逻辑。这玩意儿主要基于经典的安全期避孕法,也就是通过记录月经周期预测排卵时间。按教科书说法,排卵日前后5天是危险期,其他时间相对安全。现在市面上那些APP和智能设备,无非是把纸质日历电子化,加上些算法预测。

不过这里有个大坑——很多姑娘以为用了计算器就能高枕无忧。我表妹去年就中招了,她用的某款下载量百万的APP,结果显示安全期最后一天同房,结果偏偏赶上排卵提前。这事儿告诉我们,人体可比程序复杂多了。

二、五年数据揭示的真实避孕效果

翻翻近年的医学报告挺有意思。《国内生育健康杂志》2022年的研究显示,使用纯安全期避孕的失败率高达24%,比避孕套高出4倍。更有意思的是,使用计算器APP的人群中,43%存在经期不规律问题,这和软件预设的28天标准周期严重不符。

去年某三甲医院的临床数据更扎心:接诊的意外妊娠案例里,32%都声称使用了安全期计算器。医生朋友跟我说了个典型病例:26岁的白领小林,连续8个月记录经期,APP显示安全期当天中招,后来查激素才发现是突发性排卵。

三、智能设备背后的技术局限

现在有些高端产品吹得神乎其神,什么体温手环、唾液检测仪。我拆解过某网红产品的算法,发现它其实就是把基础体温法自动化。但早上量体温时翻个身都能让数据波动0.3度,这种误差在算法眼里可能就是排卵信号。

还有那些靠输入分泌物状态判断的APP,年轻女孩哪分得清蛋清状和乳液状的区别?上个月我采访的妇科主任举了个例子:有个大学生把炎症分泌物误判为安全期标志,结果闹出人命官司。

四、正确打开安全期计算的方式

真要使用的话,建议搭配其他方法形成组合拳。比如我闺蜜的做法就挺聪明:安全期计算器+排卵试纸+观察分泌物,三重确认才放心。重点是要连续记录6个月以上,而且月经周期波动不能超过7天。

还得注意压力这个隐形杀手。去年考研的小张就是典型案例,备考压力导致月经推迟,计算器却按既往周期显示安全,结果自然悲剧。医生说突发压力会使激素水平剧烈波动,这时候什么算法都不好使。

五、比计算器更靠谱的选择

现在年轻人流行说「用魔法打败魔法」,在避孕这事上,我反而建议回归传统。像短效避孕药这类现代医学产物,实际有效率能达到99%,比和计算器斗智斗勇强多了。当然前提是谨遵医嘱,别自己乱吃药。

要是实在不喜欢吃药,新型避孕方式也层出不穷。比如能监测LH激素的智能戒指,或者大数据分析经期的AI模型。不过话说回来,最朴实无华的避孕套,只要规范使用,始终是性价比优选。

六、专家视角下的理性选择

协和医院避孕门诊的王主任说过句大实话:「安全期计算器当个辅助工具还行,指望它单独避孕就像用渔网兜水。」特别是对于经期不准的姑娘,这玩意儿参考价值可能还不如星座运势。

最后给句忠告:别被科技感迷惑,避孕这事儿关键看医学证据。那些下载量惊人的APP,说不定后台算法还没你奶奶的月经日记靠谱。毕竟身体是自己的,数字再漂亮也抵不过一次意外怀孕的代价。