一、胎停育:被忽视的隐形危机

产科诊室里,28岁的小雅攥着B超单发愣——明明上周还能听到胎心,现在屏幕上却只剩下死寂。这样的场景每天都在上演。数据显示,我国自然妊娠中胎停育发生率已达15%-20%,35岁以上高龄孕妇风险更是翻倍。北京协和医院2021年统计显示,就诊胎停案例中60%存在“无症状胎停”情况,这个隐形杀手正威胁着越来越多准妈妈。

二、早期预警:身体发出的求救信号

怀孕8周的晓雯发现,持续两周的晨吐突然消失了,起初还庆幸能正常吃饭,直到复查时发现胚胎停育。妊娠反应骤减就像被突然按下的静音键,特别是孕吐、乳房胀痛在6-8周间毫无征兆消退,要引起警惕。上海红房子医院2023年的案例统计显示,这类“平静式胎停”占早孕期胎停的43%。

备孕群里常有人说:“见红就是先兆流产,不出血反而安全”,这其实是误区。32岁的二胎妈妈林琳就吃过亏,她孕期从未出血却遭遇胎停。医生指出,部分胎停案例的激素下降会先于出血出现,定期监测HCG翻倍情况才是关键。

三、中孕期警报:胎动异常最危险

怀孕5个月的美娟最近总觉生宝宝“变懒了”,胎动次数从每小时6次锐减到2次,检查发现胎儿已停止发育两周。广州妇儿中心统计显示,18-22周胎停案例中,70%孕妇曾察觉胎动异常但未及时就医。

有些准妈妈把下腹隐痛当成长子宫的正常反应。29岁的瑜伽教练小薇就是典型案例,她误把间歇性宫缩当作肌肉拉伸痛,直到出现褐色分泌物才就医。医生提醒:孕中期持续腹痛,特别是伴随腰骶部坠胀感,可能提示胎儿窘迫。

四、科学应对:抓住黄金干预期

28岁的小雨在发现胎动减少后,立即做了胎心监护和B超检查,及时发现了脐带绕颈问题,通过紧急剖宫产保住了孩子。浙江大学医学院附属妇产科医院数据显示,出现异常症状24小时内就诊的孕妇,保胎成功率比延迟就诊者高出68%。

“胎停就像身体按下了暂停键,但人生还要继续播放。”心理咨询师王芳建议,遭遇胎停的夫妻可以建立治疗日记,记录身体感受和情绪变化。北京某三甲医院的互助小组调查显示,参与心理干预的夫妇再次怀孕成功率提升40%。

五、预防之道:做聪明的准妈妈

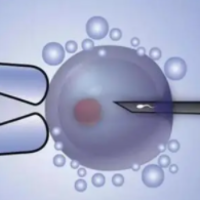

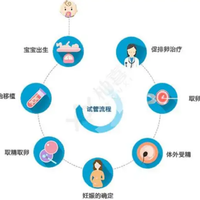

备孕时做好染色体筛查,就像给种子做“体检”。杭州张女士在两次胎停后通过胚胎基因检测,发现丈夫携带平衡易位染色体,最终通过三代试管成功妊娠。国内妇幼保健协会建议,连续两次胎停就该进行系统检查。

怀孕后要像气象员关注天气那样监测身体变化。下载胎动计数APP,每周固定时间测腹围,这些小事能救命。成都宝妈群里流行的“3+2监测法”——每天早中晚各数1小时胎动,配合每周两次基础体温测量,帮助多位妈妈及时发现问题。

胎停不是命运的终审判决。了解这些信号,就像随身携带了“胎儿安全警报器”。记住,母爱的第一课就是学会聆听身体的声音。