一、特需试管市场现状:隐秘繁荣下的灰色地带

打开社交媒体搜索关键词,会发现大量以“爱心助孕”为名的广告。据统计,国内D下特需试管市场规模已从2019年的200亿元增长至2023年的400亿元,年均增速超15%。某中介负责人透露:“现在全套服务起步价40万,想要双*胎或指定助孕,费用直接翻倍。”

在长三角某三甲医院生殖科外,记者偶遇正在咨询的刘女士。她坦言:“我和丈夫尝试试管婴儿3年失败,中介说高成功率要68万,这相当于我们卖掉老家房子的钱。”这样的案例并不罕见,旺盛需求催生了从医疗检查、法律文书到“月子中心”的完整产业链。

二、费用拆解:明码标价的生命交易

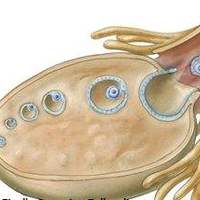

特需试管费用构成像俄罗斯套娃层层叠加。基础医疗费用约8-12万,包含胚胎培育和移植手术。但中介服务费就要吃掉20-30万,某机构价目表显示:“营养费每月8000,风险补偿金5万起,若中途流产需另付3万精神损失费。”

更令人咋舌的是“增值服务”。广州某机构推出“名校卵子K”,985院校女生卵子报价25万/颗;上海中介推出“VIP套餐”,包含独立别墅居住和专属营养师,要价150万。这些数字背后,是赤裸裸的商业化人体交易。

三、法律雷区:行走在钢丝上的交易

2021年郑州某特需试管机构被查,涉案金额1.2亿元,主犯获刑7年。律师提醒:“根据《人类辅助生殖技术管理办法》,参与特需试管各方都可能面临行政处罚甚至刑事责任。”但仍有中介玩文字游戏,将合同伪装成“劳务协议”或“借款合同”。

更棘手的是跨境特需试管纠纷。2022年加州某案例中,国内夫妇支付20万美元后,特需试管母亲反悔保留孩子,由于美国法律承认出生地原则,最终夫妻人财两空。这种法律真空地带,让维权变得异常艰难。

四、伦理困境:生命不能成为商品

某高校伦理学教授指出:“当子宫变成生产工具,孩子成为制订商品,我们正在突破人伦底线。”反对者晒出母孕服务血泪控诉:“连续打针3个月,剖腹产第二天就被抱走孩子,现在腰疼得直不起来。”支持者则认为:“这是科技给不孕家庭的福音,总比买卖儿童合法。”

更值得警惕的是阶层剥削问题。调查显示,85%的特需试管母亲来自农村,62%为单亲妈妈。她们用健康换取的20万元“补偿金”,在中介那里只是利润的零头。这种结构性不平等,让特需试管本质上成为贫困女性的身体剥削。

五、理性思考:生命权不应明码标价

面对特需试管诱惑,不妨多问几个问题:如果孩子将来知道自己是“制订产品”怎么办?当健康风险发生时谁来负责?某心理医生分享案例:特需试管所生孩子在青春期得知真相后,出现严重身份认同障碍。

真正的解决之道,或许在于完善正规辅助生殖服务。北京某公立医院生殖中心主任建议:“国度正在扩大试管婴儿医保覆盖范围,2023年已有12个省份将部分项目纳入报销,这才是解决问题的正途。”毕竟,生命的诞生不该沾染铜臭味,亲情更无法用合同来保障。