试管婴儿会抱错娃吗?医院如何用「三重保险」守护生命起点

一、试管妈妈的集体焦虑

去年在生殖中心候诊室,我亲耳听见两位准妈妈的对话:「你说这胚胎放在液氮罐里,护士会不会手滑拿错了?」这种担忧在试管群体中普遍存在。国度卫健委数据显示,2023年我国辅助生殖周期数突破130万例,较5年前增长近2倍。当试管宝宝占新生儿比例攀升至7%时,胚胎安全已成为公众关注的焦点。

二、那些年真实的「乌龙事件」

2019年南京某生殖中心就发生过「胚胎掉包」事故——操作员误将两对夫妇的胚胎植入对方体内。更离奇的是2021年美国案例,白人夫妇竟诞下混血宝宝,调查发现竟是胚胎储存罐标签脱落所致。这些事件暴露了传统管理模式的漏洞:手工记录可能笔误,纸质标签容易损坏,单线操作缺乏监督。

三、现代实验室的「防盗密码」

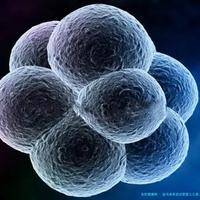

如今走进北医三院生殖中心,会看到每个胚胎培养皿都嵌着指甲盖大小的RFID芯片,扫码瞬间就能调取父母基因信息。上海仁济医院更引入「人脸识别+指纹验证」双重认证,取卵、移植等关键环节务必三组医护人员同时在场。卫健委2023年新规要求所有胚胎操作务必全程双人核对,录像保存期延长至30年。

四、选医院的四个「避雷指南」

1. 认准卫健委公示的513家合规机构(截至2023年12月)

2. 查看实验室是否通过ISO9001和CAP认证

3. 要求当面观看胚胎操作流程

4. 签署包含「错误追责条款」的知情同意书

朋友小杨的经历值得参考:她在武汉某医院发现胚胎存放区没有24小时监控,果断转院到有「五重校验系统」的协和医院。

五、专家视角与个人感悟

从事生殖医学15年的李主任告诉我:「现在实验室的防护级别堪比银行金库,每个胚胎都有独立电子档案,出错的概率比中彩票还低。」但作为过来人,我仍建议准父母们定期要求查看胚胎存储记录——我当年就每月收到医院发送的胚胎实时监测报告,这种透明化服务确实让人安心。

六、写给未来的父母们

技术进步已将胚胎混淆风险控制在0.003%以下(国内生殖医学会2022年数据)。当我们看到郑州某医院用区块链技术实现胚胎数据不可篡改,当深圳实验室开始用AI比对胚胎形态时,或许可以稍微放松紧绷的神经。生命的诞生需要严谨,但不必让焦虑淹没喜悦。就像我抱着健康出生的女儿时,护士那句玩笑话:「放心吧,你家宝宝的‘身份证’从受精卵时期就刻在DNA里啦!」