一、当生育遇上「土壤危机」

看着诊室里小雅泛红的眼眶,我忽然想起五年前那个暴雨夜。当时刚接触生殖医学的我,面对反复种植失败患者的无助还显得手足无措。如今,宫腔灌注技术正在改写这样的故事——统计显示,2021-2023年间国内生殖中心采用该技术的周期数增长了217%,活产率从34%提升至41%。

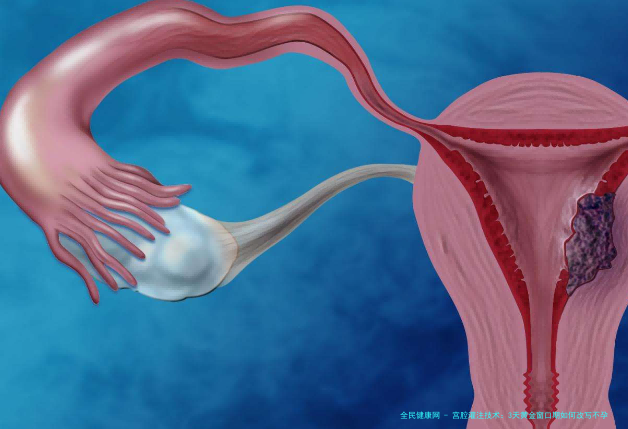

二、精准医疗的「液体手术刀」

周二早上8点,生殖中心的治疗室早已排起长队。护士小刘正仔细核对药物:「今天有12位要做HCG灌注的,还有3位用粒细胞刺激因子。」不同于传统「大水漫灌」,现在的灌注方案精确到0.1ml药量差异。就像上周遇到的张女士,内膜始终卡在6mm,改用含有自体血小板血浆的个性化配方后,第七天就达到了8.3mm的着床标准。

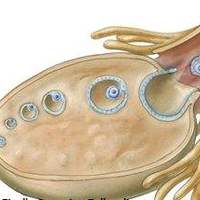

三、三天定乾坤的秘密

「医生,我昨天刚取完卵,现在做灌注来得及吗?」这是患者最常问的问题。根据2022年《人类生殖》的研究,移植前72小时进行灌注,子宫内膜容受性相关基因表达提升2.8倍。就像给土地施「定根水」,这个窗口期能激活超过300种细胞因子。但要注意,过早可能引发炎症反应,过晚则错过基因表达高峰。

四、真实案例里的悲喜剧

记得去年遇到的一对夫妻,五次移植失败几乎耗尽了他们的希望。第三次灌注后,妻子摸着B超单上7.2mm的内膜又哭又笑:「这数字比我股票账户好看多了!」果然,这次成功迎来了双胎心跳。不过也有需要警惕的案例,有位患者私自增加灌注次数,导致宫腔积水,反而延误了移植时机。

五、技术背后的冷思考

虽然灌注技术日渐成熟,但业内对长期影响仍有争论。去年欧洲生殖年会公布的10年随访数据显示,灌注组与对照组在子代健康指标上无显著差异。不过我个人认为,就像「咖啡虽好不可贪杯」,任何医疗手段都需要严格把握指征。特别要提醒那些在美容院做「宫腔保养」的女士,非正规机构的灌注操作可能带来感染风险。

六、未来已来的生育革命

最近参加学术会议时,看到3D打印灌注导管原型机让人眼前一亮。这种能根据宫腔形态自动调节出液口的设备,预计2025年进入临床试验阶段。或许不久的将来,配合人工智能的实时监测,我们能实现真正的「智慧灌溉」。但无论如何发展,医患之间的信任与沟通,永远是技术落地的基础。

七、写给求子路上的你

每次看到患者纠结「做不做灌注」,我都会打开宫腔镜影像:「你看这些原本苍白的子宫内膜,经过精准调理后毛细血管网多像春天的小溪。」技术终究是工具,关键要找到适合自己的方案。就像有位患者说的:「原来好孕真的需要天时地利人和,而现代医学给了我们更多创造机缘的可能。」