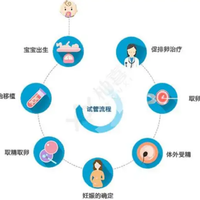

看着诊室窗外梧桐树上新筑的鸟巢,张医生总会想起那些为求子四处奔走的夫妻。最新统计显示,我国每年新增约30万对需要辅助生殖的夫妇。输卵管堵塞就像给精卵相遇架起了「天然路障」——这种情况约占不孕症的35%。38岁的李女士就是典型例子,两次宫外孕手术后双侧输卵管切除,试管婴儿成了单独选择。

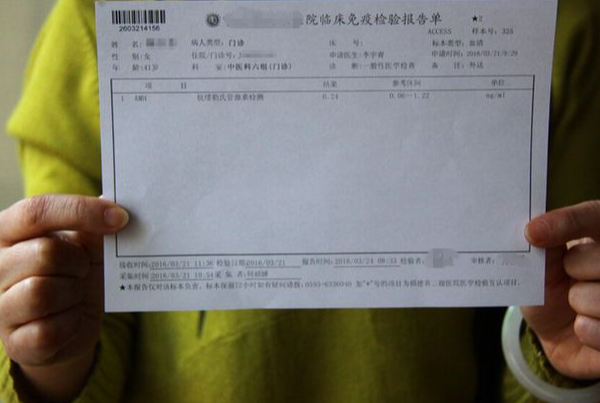

做试管需要查看的指标

生殖中心的初诊台前永远摆着厚厚一沓检查单。AMH值低于1.1ng/ml就像卵巢发出的「退休预告」,43岁的王女士在这个数值前红了眼眶。而精子浓度若低于1500万/ml,用实验室主任的话说就是「大海捞针」。不过2023年的新研究发现,结合新型显微注射技术,这个标准正在放宽。

生命接力赛的特殊选手

染色体平衡易位携带者就像带着「遗传密码错位手册」,32岁的程序员小林夫妻为此流过3次产。现在通过三代试管技术,他们终于在今年春天听到了胎心。某些单基因疾病家庭则在进行一场「基因编辑」——广东一对地中海贫血基因携带夫妇,通过胚胎筛选迎来了健康宝宝。

医疗同意书背后的故事

在签署知情同意书时,很多夫妻会盯着「约45%临床妊娠率」这个数字发呆。其实这个数据在过去5年已提升近10个百分点。上海某三甲医院统计显示,35岁以下女性累计成功率可达70%。但就像34岁的教师周女士说的:「我们更在意那30%的可能性,毕竟这是最后的希望。」

伦理天平上的生命抉择

去年某明星通过特需试管引发的争议,让辅助生殖的伦理边界再次成为焦点。虽然我国明令禁止助孕选择,但针对X连锁遗传病的例外条款,让这个议题始终在医学与伦理间走钢丝。个人认为,技术发展需要配套的伦理框架,就像给快车装上灵敏的刹车系统。

新政策带来新曙光

随着三孩政策放开,生殖门诊里多了不少40+女性的身影。北京某机构数据显示,2023年40岁以上咨询量同比激增40%。不过专家提醒,年龄仍是重要因素——38岁后成功率每年递减约5%。但就像45岁成功分娩的赵女士说的:「现在的技术,给人生提供了新的进度表。」

心理准备比生理准备更重要

经历过3次移植失败的小夫妻在诊室相拥而泣的画面,每天都在各个生殖中心上演。心理科医生发现,能成功坚持到最后的夫妇,往往具备「马拉松选手」般的心理素质。建议在治疗前先做心理评估,毕竟试管婴儿是场需要身心共同参与的「生命工程」。