一、被重新定义的生育时钟

站在产科门诊的电子屏前,28岁的小雅盯着「高龄产妇」四个字发愣。她不知道,这个让无数女性焦虑的医学定义,正在经历着时代性的变革。根据国度统计局2023年数据显示,我国女性平均初育年龄已从2015年的26.3岁推后到2022年的29.2岁,上海等大城市更是突破32岁大关。

二、医学标准与现实的碰撞

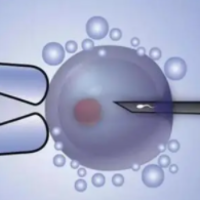

「从专业角度,我们仍然把35周岁作为分界线。」北京协和医院产科主任医师李薇在采访中解释,「这个标准源于上世纪70年代的研究数据,当时发现35岁以上孕妇出现染色体异常的概率显著上升。」但随着辅助生殖技术的发展,2021年《人类生殖学前沿》的研究指出,现代女性在38岁时生育力才出现断崖式下跌。

三、数字背后的生育真相

翻开近五年的临床数据:35-39岁孕妇的妊娠糖尿病发生率是适龄孕妇的2.3倍,40岁以上产妇的早产风险增加45%。但令人振奋的是,北京妇产医院2022年的统计显示,通过科学备孕的35+孕妇,其健康分娩率已从十年前的68%提升至89%。

四、智慧生育的破局之道

记得去年遇到的36岁程序员李婷,她带着厚厚一叠检测报告来建档。从AMH值检测到甲状腺功能筛查,从三个月营养调理到制订运动方案,这个科技妈妈把备孕做成了项目管理。六个月后,她抱着8斤的健康宝宝来复诊时笑着说:「高龄不是障碍,无知才是风险。」

五、正在改变的社会时钟

在杭州某互联网公司,人事总监王敏发现一个有趣现象:95后员工咨询雪藏卵福利的占比逐年上升。这背后是当代女性对生育自主权的觉醒。正如社会学家张琳在《国内家庭发展报告》中指出:「晚育正在从被动选择转变为主动规划。」

六、与时间对话的生育智慧

和产科医生朋友聊天时,她打了个生动的比方:「生育就像跑马拉松,25岁是身体素质建议的时候,但35岁的跑者只要科学训练,照样能安全完赛。」重要的是了解自己的身体状况,定期做卵巢功能评估,把生育规划纳入人生战略。

七、写在最后

站在妇科诊室的走廊,看着不同年龄段的准妈妈们,忽然明白:生育从来不该被数字绑架。35岁这个数字,是提醒而非判决。当我们用知识武装自己,用科技助力选择,每个女性都能找到属于自己的生育时刻表。