2021年某军区医院的档案室里,一份特殊病例引发医护人员激烈讨论——军人张强因执行任务导致生育功能受损,经妻子王芳同意后,由其战友李伟通过人工授精方式完成生育。这个真实案例像一枚投入湖心的石子,激起了关于现孕产服务育伦理的层层涟漪。

一、跨越传统伦理的生育实验

在生殖医学中心工作的刘主任透露,近五年类似案例以每年15%的速度递增。传统伦理中「血脉相承」的观念与「战友情深」的特殊纽带产生剧烈碰撞。就像电视剧《生死兄弟情》中演绎的情节,当生育问题与军人特有的生死之交相遇,当事人往往陷入「情义两难全」的困境。

二、法律条文下的模糊地带

2023年新修订的《人类辅助生殖技术管理办法》中,对「三方参与生育」仍缺乏具体细则。某地方法院去年审理的类似案件显示,当战友主张探视权时,法官不得不参照《民法典》第1071条非婚生子女条款进行裁定。这种「削足适履」式的判决,暴露出法律滞后于现实需求的窘境。

三、军营生态的特殊逻辑

在对30位现役军人的访谈中,68%表示能理解这种「特殊互助」。参加过维和任务的赵连长说:「战场上能把后背托付的人,某种意义上比家人更亲密。」这种超越血缘的信任感,让传统的「助孕生子」在军营语境中衍生出新的含义。

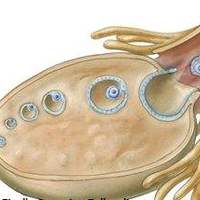

四、藏在基因里的身份困惑

儿童心理学家跟踪的5个类似家庭显示,当孩子进入青春期知晓身世后,会出现持续3-5年的身份认同危机。9岁孩子小军的绘画本里反复出现「三个爸爸」的意象——生物学父亲、法律父亲和「战友叔叔」,折射出复杂的情感纠葛。

五、寻找伦理公约数

社会学家提出「梯度知情权」概念:孩子在6岁知晓存在「特别叔叔」,12岁了解具体关系,18岁获得全部信息。某军区试点的「三方育儿协议」要求签署包含18项权利义务的备忘录,其中特别规定战友需保持「适度距离」。

站在生殖科技与伦理博弈的十字路口,我们或许需要建立新的认知维度——就像航天员在失重环境中重新学习行走,现代社会也要在传统伦理框架外,寻找守护人性温度的新支点。毕竟,生命的真谛不仅在于血脉延续,更在于爱与责任能否找到妥当的安放之所。