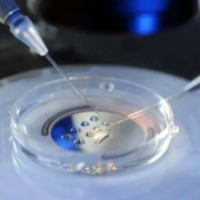

当一对夫妻在生殖中心接过印着胚胎照片的纪念册时,他们眼里闪烁的期待,与诊室外宣传海报上「圆您父母梦」的标语交相辉映。2023年国度卫健委数据显示,我国每年新增试管婴儿数量突破30万例,这个曾经神秘的医疗技术正在成为千万家庭的希望灯塔。但鲜少有人注意到,诊室角落里那份字迹模糊的知情同意书上,关于「可能风险」的段落总是被匆匆翻过。

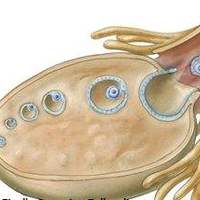

在生殖医学领域,单周期成功率从十年前的30%提升到现在的45%看似进步显著。不过北京协和医院2022年的追踪研究揭露了另一面:试管婴儿的先天性心脏病发生率较自然妊娠高出1.8倍,早产率更是达到普通人群的2.5倍。就像我们小区张姐的经历——她家通过三代试管诞下的双*胎,三岁时相继确诊代谢综合征,主治医师私下透露可能与胚胎冷冻技术有关。

信息迷雾的形成绝非偶然。某三甲医院生殖中心主任曾向笔者坦言:「当患者已经投入十几万治疗费时,过分强调风险等于亲手掐灭他们的希望。」这种微妙心理被商业机构精准捕捉,某优秀连锁生殖医院的咨询师培训手册上赫然写着:「重点讲解成功案例,并发症放在手册第27页。」

更值得警惕的是技术狂奔中的伦理困境。广州某实验室去年被曝光的「基因优选」项目,私下为客户提供智商预测服务。虽然项目很快叫停,但暴露出监管始终落后技术半步的现实。就像打开了潘多拉魔盒,当「制订婴儿」从科幻走向现实,我们真的准备好了吗?

在武汉光谷的咖啡厅里,经历过三次试管失败的刘女士红着眼睛说:「当初要早知道有这么多不确定,或许会选择领养。」她的病历本上密密麻麻记录着卵巢过度刺激、子宫内膜损伤等并发症,这些在初诊时都被归类为「极低概率事件」。而当笔者问及为何不做全面检查时,主治医师的回复耐人寻味:「有些指标查太细,反而影响治疗信心。」

行业内部并非没有清醒者。复旦大学附属妇产科医院王教授团队正在建立试管婴儿长期追踪数据库,「技术的进步不能以忽视代价为前提」,他在学术会议上疾呼。这种声音在现实中却常被淹没——毕竟比起冷冰冰的数据,人们更愿意相信宣传片中婴儿响亮的啼哭。

站在人类辅助生殖技术问世45周年的节点,或许我们该重新理解「生命奇迹」的定义。真正的进步不该是讳疾忌医式的歌颂,而是建立更透明的信息披露机制,让每个选择试管婴儿的家庭,都能在充分知情的前提下拥抱新生命。就像那个在诊室反复研读风险告知书的年轻丈夫所说:「我们要的不是百分百的保证,而是不做糊涂父母的尊严。」