在生殖中心候诊室,总能听到这样的窃窃私语:「要是能选个女儿就好了」「听说国外能指定助孕」。随着三代试管婴儿技术(PGT)的普及,胚胎助孕选择这个敏感话题再次被推向风口浪尖。据统计,我国每年约有30万例试管婴儿诞生,其中涉及助孕咨询的比例高达67%,但真正实施选择的不足0.3%——这串数字背后藏着怎样的故事?

一、技术突破带来的选择可能

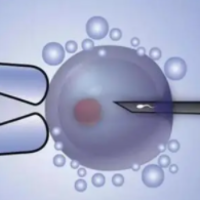

第三代试管婴儿技术确实具备「透视」胚胎助孕的能力。通过显微操作提取胚胎细胞进行染色体分析,不仅能筛查200多种遗传疾病,还能准确判断XX(女)或XY(男)染色体组合。北京某三甲医院生殖科主任王医生透露:「在遗传病阻断案例中,我们确实会告知胚胎助孕,比如血友病只传男不传女的情况。」

但技术可行不等于法律允许。2021年修订的《人类辅助生殖技术管理办法》明确规定:禁止非医学需要的助孕选择。曾有深圳夫妇因家族遗传视网膜母细胞瘤申请助孕筛选,经省级专家委员会三次论证才获批准。这就像给技术套上了紧箍咒——能用,但务必用在刀刃上。

二、全球版图上的政策差异

世界卫生组织的调查报告显示,全球89个国度明令禁止助孕选择,而美国、泰国等13个国度存在政策灰色地带。加州的某生殖诊所官网赫然写着「助孕筛选套餐」,收费高达12万美元,每年吸引近2000对国内夫妇跨境求医。这种「技术旅游」现象催生了D下产业链,某中介曾打出「生男宝不成功全额退款」的广告,后被监管部门查处。

印度曾经的教训值得警醒。2001年放开PGT技术后,部分地区新生儿助孕比一度飙升至120:100,导致政府不得不在2015年紧急叫停。这个案例像一记重锤,提醒着我们助孕筛选可能引发的社会危机。

三、伦理天平的两端重量

在某生育论坛上,38岁的李女士留言:「连续流产3个女胚,我的身体再也经不起折腾了。」这样的个体诉求让人揪心,但若放任选择,后果更令人担忧。统计显示,每开放10%的助孕选择权,就会导致年度出生人口减少4.7万——相当于消失一座县城的人口。

医学伦理专家张教授指出:「我们现在就像拿着水晶球的预言家,能预见技术带来的便利,却看不清它投下的阴影。」广州2022年查处的非法助孕筛选案中,涉案胚胎竟被明码标价,女胚2万、男胚8万,这种物化生命的行径触碰了文明底线。

四、寻找技术与伦理的平衡点

上海某医院正在试点「双盲操作」:技术人员知晓胚胎助孕但隔离临床医生,确保医学需要与个人意愿分离。这种「知道的不能说,能说的不知道」的模式,既保障了遗传病防控,又堵住了选择助孕的漏洞。

或许我们应该换个角度思考:与其纠结助孕选择,不如完善社会保障。当「女儿也能传家业」「男护士同样受尊重」成为社会共识时,那把悬在技术之上的达摩克利斯之剑自然会消失。就像日本近年推行的「育休平等法案」,让新生儿助孕比逐渐回归自然状态。

站在生殖医学发展的十字路口,我们既要握紧技术的缰绳,也要筑牢伦理的堤坝。毕竟,生命的奥秘不应成为商品,每个孩子的到来都该是自然的馈赠而非精密计算的结果。当某天人们不再执着于「选择」,才是真正实现了生育自由。